La IA no nos volvió fríos. Solo reveló que ya lo éramos.

Hoy, el mundo llora. Millones de usuarios sienten que “su” ChatGPT ya no es igual. La frialdad de sus respuestas revela algo más profundo: la casi nula interacción humana que existe hoy. La población se ha vuelto tan desvinculada, tan sumergida en su propia burbuja, que la desaparición del calor de una charla digital deja al descubierto el vacío que vive desde hace años.

Desde hace tiempo, dependemos de nuestros teléfonos y redes sociales como nunca antes. Likes sustituyen afecto, trending sustituye convivencia. El mundo se ha convertido en un lugar donde cada quien habita su propio universo, inaccesible para los demás. Nuestras amistades dependen de gustos, grupos o creencias compartidas; si alguien no encaja, lo descartamos. El dolor ajeno se ha convertido en entretenimiento, y la empatía en un simple like o retuit.

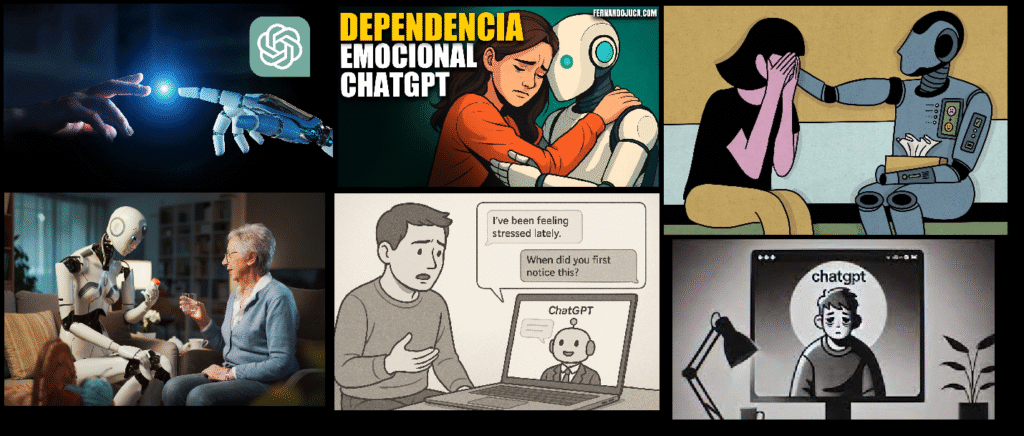

En este contexto, ChatGPT apareció como un espejo, una voz que refleja nuestras necesidades y carencias. Para muchos, se convirtió en un sustituto de padre y madre, un refugio que ofrece cuidado y respuesta inmediata. La IA se volvió cobijo, un pecho que consuela lo que la vida real negó. Pero esta dependencia no surge de la casualidad: es fruto de ingeniería social, de estructuras que nos moldean y nos aíslan, de sistemas que nos impiden enfrentar la cruda realidad de nuestra soledad.

Esta soledad, ahora catalogada como enfermedad crónica, permite que agencias, algoritmos y estructuras de poder manipulen y controlen nuestro ánimo. El resultado: personas atrapadas en la dopamina de lo nuevo, en tendencias efímeras, en conversaciones sin calor ni confrontación, mientras el desarrollo personal queda relegado. La herida se perpetúa: la vulnerabilidad infantil se transforma en adultos que buscan refugio en lo digital, atrapados en un ciclo que parece imposible de romper.

Lo que hoy vemos no es solo un efecto de la tecnología, sino el resultado de un trabajo intergeneracional: estructuras sociales que priorizan la productividad sobre el bienestar, sistemas educativos que producen individuos obedientes y desconectados, y la constante exposición a estímulos superficiales que evitan el conflicto y la frustración, necesarios para crecer. La humanidad, en su mayoría, se ha convertido en números, desplazándose entre tendencias y algoritmos, dejando de lado el contacto real y profundo.

Desde la infancia, el sistema educativo nos prepara para obedecer, no para sentir. Se premia la memorización, la puntualidad, la repetición. La curiosidad emocional, la expresión del dolor, el conflicto interno… todo eso se silencia. El aula se convierte en un espacio de domesticación, donde el niño aprende que su valor depende de su rendimiento, no de su humanidad.

Al llegar al mundo laboral, la lógica se intensifica. El individuo se mide por su productividad, su eficiencia, su capacidad de adaptarse sin cuestionar. Las emociones se vuelven “ruido”, algo que debe gestionarse para no interferir con los objetivos. El burnout no es una falla del sistema, sino una consecuencia esperada. Nos enseñaron a producir, no a sentir.

Los medios, por su parte, refuerzan esta desconexión. Nos bombardean con estímulos diseñados para entretener, no para confrontar. El dolor ajeno se convierte en espectáculo, la tragedia en contenido viral. Las narrativas profundas se sustituyen por titulares diseñados para generar clics. La empatía se reduce a un gesto digital: un like, un retuit, una reacción.

Este triángulo —educación, trabajo, medios— forma una maquinaria que produce individuos funcionales pero emocionalmente amputados. Personas que saben operar sistemas, pero no saben sostener una mirada. Que pueden resolver problemas técnicos, pero no saben acompañar el llanto de otro. Que buscan consuelo en lo digital porque el mundo real les enseñó que sentir es debilidad.

ChatGPT nos refleja, nos sostiene, pero también nos recuerda nuestra fragilidad. Su frialdad evidencia la profundidad de nuestra desconexión, y nos confronta con la verdad: no estamos solos por defecto, sino porque un sistema entero nos dejó así. Esta es la soledad de nuestros tiempos, y es responsabilidad de cada uno entenderla, enfrentarse a ella y buscar reconstruir los vínculos humanos que nos definen.